Выставка «Русский лубок в собрании Государственного музея А.С. Пушкина»

Государственный музей А.С. Пушкина - «Выставочные залы I этажа»

(Пречистенка, 12, ст. м. «Кропоткинская»)

Выставка

«Русский лубок в собрании

Государственного музея А.С. Пушкина»

Время работы выставки:

с 8 августа по 12 октября 2025 года

Возрастной ценз: 6+

Выставка

«Русский лубок в собрании

Государственного музея А.С. Пушкина»

Время работы выставки:

с 8 августа по 12 октября 2025 года

Возрастной ценз: 6+

В нравственном отношении лубочные картинки

так же замечательны, как и народные

пословицы, песни и сказки.

И. М. Снегирев.

О лубочных картинках

русского народа. 1844

так же замечательны, как и народные

пословицы, песни и сказки.

И. М. Снегирев.

О лубочных картинках

русского народа. 1844

Вашему вниманию предлагается коллекция русского лубка из собрания Государственного музея А. С. Пушкина. Значительные по характеру и самобытности, разнообразные по художественному и техническому исполнению, тематике и жанру, эти листы впервые собраны вместе в рамках одной экспозиции, давая возможность почувствовать атмосферу прошлого, увидеть, как постепенно менялись предпочтения публики, оценить талант российских мастеров-лубочников.

Вашему вниманию предлагается коллекция русского лубка из собрания Государственного музея А. С. Пушкина. Значительные по характеру и самобытности, разнообразные по художественному и техническому исполнению, тематике и жанру, эти листы впервые собраны вместе в рамках одной экспозиции, давая возможность почувствовать атмосферу прошлого, увидеть, как постепенно менялись предпочтения публики, оценить талант российских мастеров-лубочников.С самого начала лубок формировался как явление социальное. Своим названием он обязан И. М. Снегиреву, первым обратившим пристальное внимание на примитивно гравированные, дешевые картинки, имевшие широкое хождение в простонародье. Предполагается, что на первом этапе развития лубка деревянные доски, с которых производилась печать по методу ксилографии, изготавливались ремесленниками, не получившими художественного образования (или не закончившими его). Картинки, преимущественно, представляли собой копии гравюр, но оригиналом для рисунка могли также служить иконы, фрески, произведения металлического литья, миниатюры лицевых рукописей и т. д. Ориентированный на массовый спрос, лубок обращался к темам, доступным и близким среде крестьянства и городских низов. «Здесь найдете олицетворенными догмат, молитву, житие святых, исторический факт, четью (легенду), нравоучение, притчу, сказку, пословицу, песню, словом, все, что пришлось по духу, нраву и вкусу нашего простолюдина, <…> что составляет предмет <…> утешения и любопытства миллионов…» – писал Снегирев. Народная картинка, как еще называют лубок, основана на соединении разных, зачастую противостоящих друг другу элементов – «изображения и слова, традиции и новизны, коммерческого и художественного начал». Это порождает условность, но вместе с тем приводит к возникновению «атмосферы игры, праздника». Лубок пользовался популярностью не только у малообеспеченного и необразованного населения, его приобретали также представители духовенства и богатого купечества.

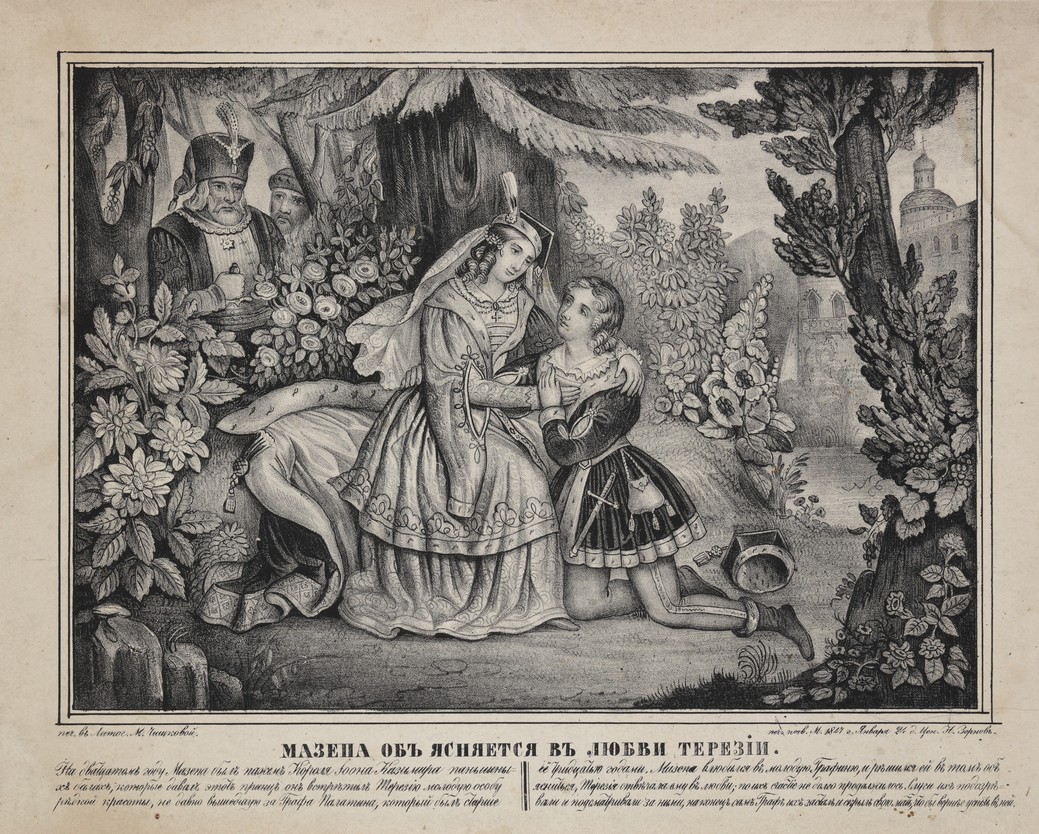

Лубок является уникальным источником сведений о повседневной жизни, быте и образе мысли, мировоззрении русского народа, в нем нашли отражение все стороны русского национального духа. На выставке демонстрируются более ста экспонатов. Начиная с редких листов XVIII столетия и заканчивая XX веком, они объединены по темам и представлены в четырех разделах: религиозный и нравоучительный, сатирический и сказочный, военно-исторический и портретный, литературный и песенный.

Лубок является уникальным источником сведений о повседневной жизни, быте и образе мысли, мировоззрении русского народа, в нем нашли отражение все стороны русского национального духа. На выставке демонстрируются более ста экспонатов. Начиная с редких листов XVIII столетия и заканчивая XX веком, они объединены по темам и представлены в четырех разделах: религиозный и нравоучительный, сатирический и сказочный, военно-исторический и портретный, литературный и песенный.Религиозный лубок обязан своим появлением бумажным иконам, которые быстро обрели популярность с развитием технологий печати. Потребность отразить любимые в народе тексты Писания в религиозных картинках чувствовалась очень остро. При этом русские мастера не просто копировали те или иные сценки, но и занимались постоянным, осмысленным отбором источников. При обращении к сюжетам, посвященным православному богослужению, подобрать европейский аналог не удавалось. В этом случае, а также при возникновении других подобных коллизий, создавались оригинальные гравюры. В притчах «Жена, облеченная в Солнце», «Зерцало грешного», «Притча о девице, умершей в блудном грехе», «О пьянице, пропившемся на кружале донага» и др. используется прием буквального изображения, а также персонификации литературной метафоры. Наряду с особой яркой раскраской, это стало визитной карточкой лубочной картинки и продолжало применяться в религиозном лубке и литографиях до 1917 года.

Вкусы народа, его идеалы, мечты, размах фантазий в наибольшей мере отражены в картинках, иллюстрировавших жития, а также легенды, сказки и былины. Следующим разделом экспозиции стал лубок сатирический и сказочный. «Сказание о Бове королевиче» и «Сказка о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Похождение о Носе и о славном Морозе» соседствуют здесь с бытовыми сценками, персонажи которых предстают в комичных ситуациях («О глупой жене», «Фома и Ерема», «Картинки из жизни купцов Притайкина и Прижималкина). Как и в лубке, посвященном религии, тема, предполагавшая отклик на близкие народу события, не могла обойтись без самостоятельных сюжетов («Как мыши кота хоронили» и др.).

Подборка военно-исторического и портретного лубка самым непосредственным образом связана с героическим прошлым нашей страны. Военные походы Ермака, Петра I и Александра Суворова, события Русско-турецких и Кавказской войн – эти изображения исполнены патриотического пафоса и играют определенную воспитательную роль. Особое место занимали исторические картинки, посвященные войне 1812 года. В них ярко выражены взгляды простого русского человека на французское нашествие, его настроения и чувства при известии о гибели Москвы. Интересным дополнением к разделу служит «Бой царя Александра Македонского с Пором, царем Индийским» – гравюра, пользовавшаяся в народе большой популярностью.

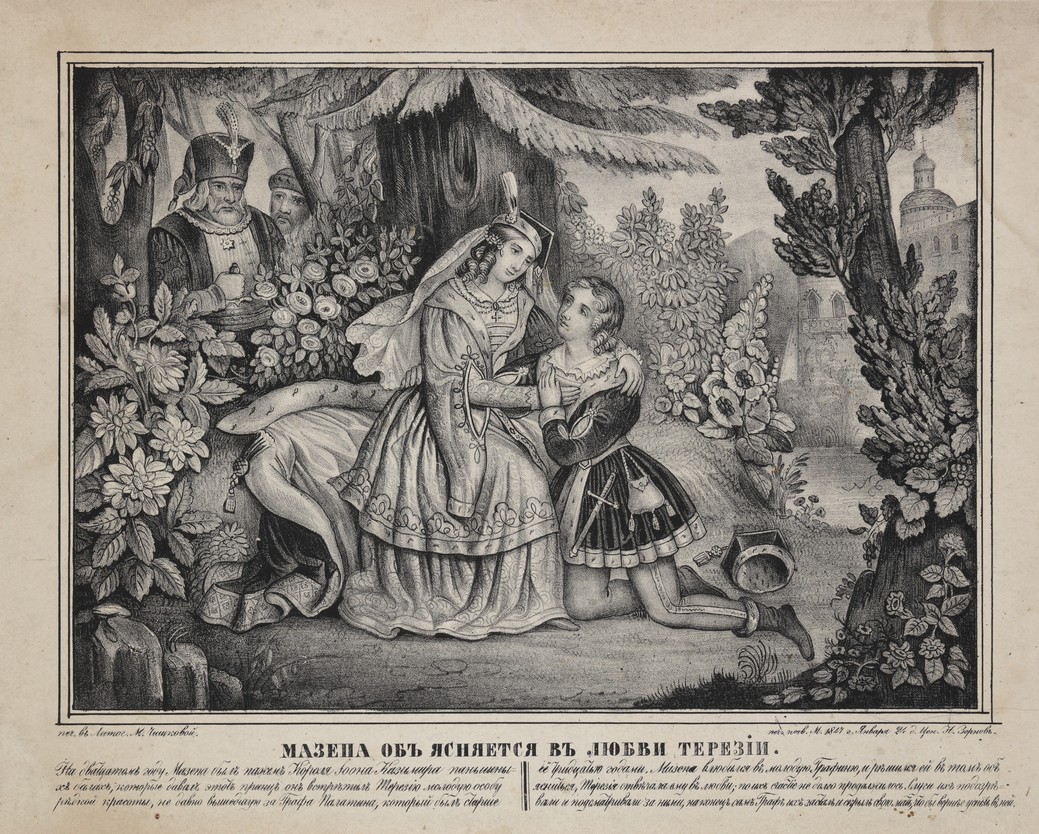

Главной темой литературного и песенного лубка в экспозиции нашего музея стало то взаимное отражение, которое художественный мир лубка получил в творчестве А. С. Пушкина – и наоборот. Лубочные картинки упоминаются в «Станционном смотрителе» и «Капитанской дочке». Традиция этого простого, доступного всем искусства оказала влияние на совсем раннюю, незавершенную поэму Пушкина «Бова» и на «Руслана и Людмилу», позднее стихи подписей к народным картинкам были воспроизведены поэтом в «Сказке о попе и о работнике его Балде». Несмотря на то, что «Портрет А. С. Пушкина и 7 иллюстраций к его произведениям», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде» датируются концом XIX века, когда народная картинка сближается с книжной иллюстрацией и другими видами печатной графики, эти многосюжетные композиции размещаются по типу средника и клейм вокруг, как в иконе и раннем лубке. Среди материалов зала вы найдете иллюстрации к поэме Пушкина «Кавказский пленник», балладе «Воевода», романсу «Под вечер, осенью ненастной…». А также «Примечания достойное предсказание славного Мартына Задеки», издание конца XVIII века, и литографии, основанные на сюжетах произведений современников Пушкина – В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, М. Н. Загоскина.

В экспозиции представлена значительная часть коллекции лубка Государственного музея А. С. Пушкина. Многие произведения, предлагаемые сегодня вашему вниманию, напрямую или же опосредованно связаны с именем поэта и его окружением, что особенно ценно для пушкинского музея. Различные по своему художественному уровню, выполненные известными мастерами и дилетантами-любителями, они являются подчас уникальными историко-документальными свидетельствами, повествуя о давно ушедшей эпохе.

Выставка проходит в «Выставочных залах I этажа»

Государственного музея А.С. Пушкина по адресу ул. Пречистенка, 12/2

Государственного музея А.С. Пушкина по адресу ул. Пречистенка, 12/2

с 8 августа по 12 октября 2025 года

Доступно для держателей Пушкинской карты

Виртуальный тур по выставке